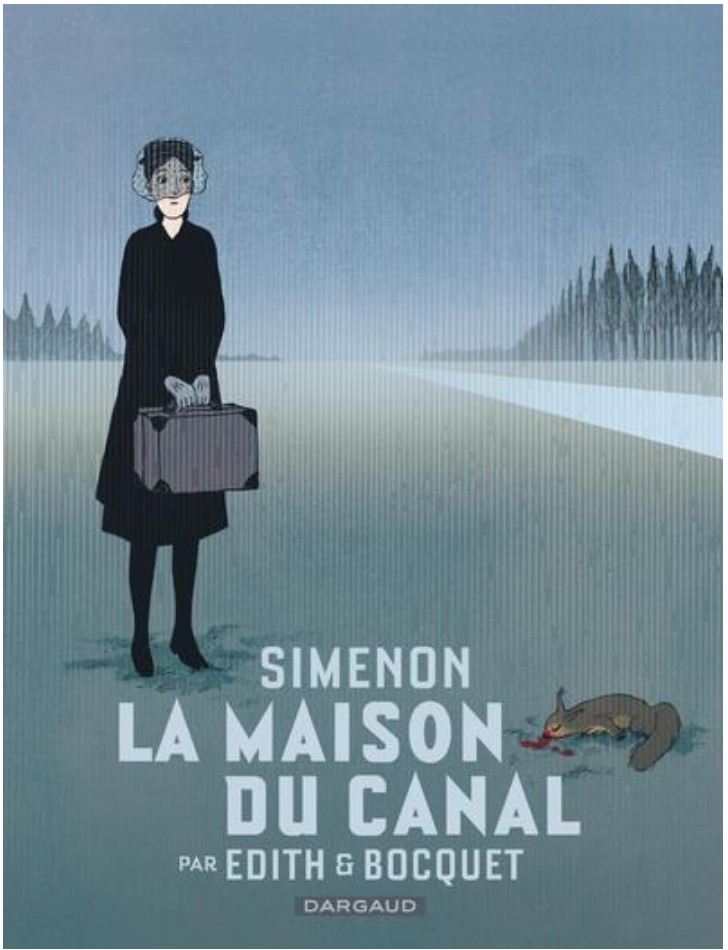

當運河靜止,人性開始流動——重讀西默農《運河屋》

水面無風,運河屋的窗內卻有人屏住呼吸。 在這部不屬於馬格雷系列的小說裡,喬治・西默農以冷靜筆法揭開人性的赤裸與恐懼,讓真實在潮濕的牆面上緩緩浮現。

作為一位喬治・西默農(Georges Simenon)的頭號書迷,聽聞出版社重新繪製了《運河屋》的新繪本時,出版當日我自然迫不及待、首當其衝開卷閱讀。

水面無風,卻有一聲遲到的腳步,停在門檻前。運河屋的窗內有人屏住呼吸,之後的事,直到燭焰忽明忽暗才顯形。

少有人記得,1931 至 1935 年間,喬治・西默農曾帶著相機走過港口、邊陲與小鎮,留下數千張黑白影像。這些照片的顆粒感,改變了我們閱讀他的方式——他筆下的冷調,不是對人性的距離,而是一種凝視的角度。

場景如何迫使人現形

《運河屋》(1933)屬於西默農的「硬漢小說」系列。故事置於法蘭德斯一棟臨運河的大宅,四周潮冷、永遠半濕。布魯塞爾的孤女艾德美在父親過世後被送至此與表親同住,外來者的到來扯動沉積已久的裂縫。

封閉的屋子像一面試紙,嫉妒、慾望與恐懼在其中顯色。經濟敗落、家族秘密與青春騷動交纏,步步走向悲劇。畫面常被比擬為布勒哲爾的灰調風景——低雲壓頂,命運像水汽黏住牆面。

l’homme nu:當人被迫誠實

「赤裸的人」是進入西默農世界的一把的鑰匙,當職業、身分與禮教被卸下,角色在壓力下露出最原初的驅動力。在《運河屋》裡,這種剝離來自空間本身:運河帶來遲滯,寒意削去矜持,關起門的房子讓人無處可退。

西默農的句子如同他拍攝港口工人與路人的鏡頭——簡短、直視,不閃不躲。表象退場之後,留下的不是道德說教,而是可量測的心跳與呼吸。

一面來自台灣的鏡子

閱讀《運河屋》時,或會想起台灣影像裡對底層與封閉空間的凝視。黃信堯的《大佛普拉斯》用黑白顆粒感貼近邊緣者的日常,與西默農攝影的冷眼相互呼應。小鎮敘事裡的老宅與社群規訓,測試人性的張力,也顯示不同文化中相似的壓力曲線。

這種對照不是套比,而是一種視角:把空間當作試劑,把人放進去,顯示出了什麼顏色?結果從來不是最漂亮,卻震攝人心。

重讀《運河屋》理由

在這個變動的年代,《運河屋》提供一個簡潔而殘酷的測試:當環境收縮、秩序鬆動,性格會如何自我描述。答案未必令人愉快,卻足夠真實,足以照見自身。

或許在某個連綿小雨的夜裡,你也會聽見那道滴水聲與腳步聲——像小說的第一個暗號。那一刻,人會知道,有些秘密不再安睡,正被潮氣輕推到光下。

更多年以後,當我們再讀《運河屋》,恐怕已不再為謎題或結局停留。令人震動的,是那個被時代與空間所困住的,在潮濕空氣裡逐漸現形的瞬間。

西默農所謂的「赤裸的人」,不是暴露,而是被看見——當社會的服裝一件件退去,剩下的,是人如何獨自與自己相遇。或許這也是他留給我們的試題:當外界的秩序崩解,我們會變成誰?那滴水聲與腳步聲仍在黑暗裡回響,像是從運河深處傳來的提醒——真實從不喧嘩,它只是靜靜地,浮上水面。

《運河屋》Maison du canal

- 出版日: 26/09/2025

- 出版社 : Dargaud

- 原著 : 喬治.西默農

- ISBN : 978-2-505-12942-4

- 頁數 : 96頁

- 編劇:José-louis Bocquet;繪製:Edith