在比利時,追尋詩人Arthur Rimbaud

蘭波的詩有限,但足跡寬廣。 從沙勒羅瓦的少年時光,到布魯塞爾的決裂,再到亞丁與哈勒爾的傳聞座標,Joël Alessandra 用水彩把這段旅程重新梳理,讓 Rimbaud en Belgique 成為能再次朝聖之路。

--從比利時的詩意旅程:沙勒羅瓦、布魯塞爾到非洲的追索手札

詩人離開了,詩在城市留下了路標;城市換了外衣,傳說依然找到方向。

城市像一本被雨打濕的手札。煤灰、河風、車站廣場,頁頁捲曲。每一道褪色的筆畫,都指向一個急促的腳步,一句還沒寫完的詩。

打開這本手札,視線先落在沙勒羅瓦(Charleroi),再跳到布魯塞爾。鏡頭又忽然遠揚,穿過紅海,抵達亞丁與哈勒爾。這段移動,正是主題:一場追索詩影的旅程,如何在當下重生。

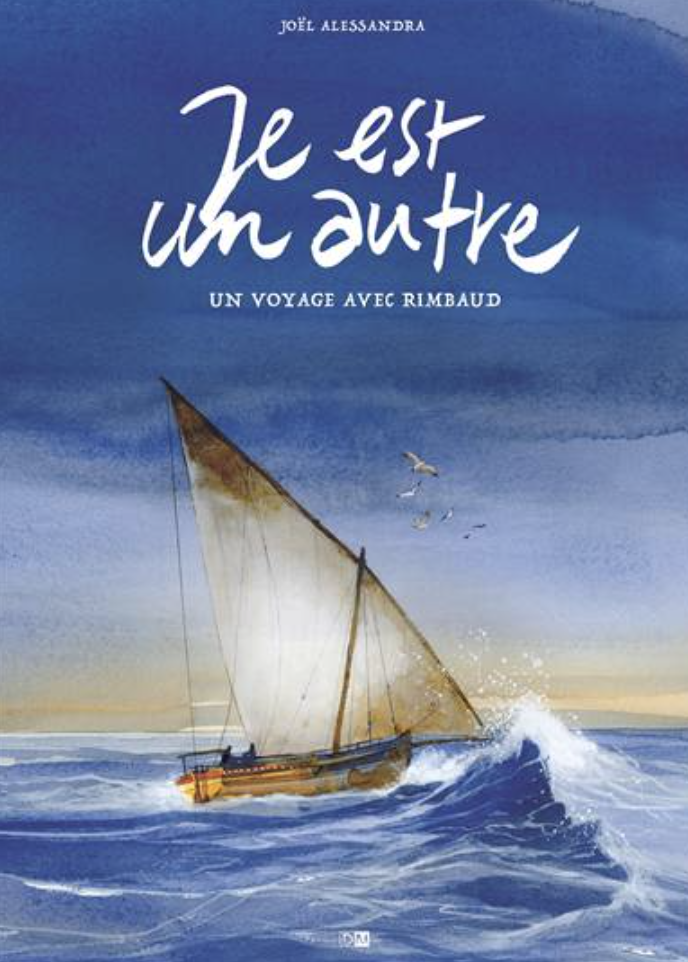

從 Joël Alessandra 的漫畫《Je est un autre》出發

--重走蘭波在比利時與亞丁、哈勒爾的足跡,重讀詩人的影子。

2025年8月,一部新作把線索串起。Joël Alessandra推出「Je est un autre, un voyage avec Rimbaud」,由丹尼爾·馬根出版社發行。形式是旅行手札,媒材偏愛水彩,語氣輕而堅定。

敘事設定清楚:作者沿著少年的足跡,詢問一則傳聞。據說晚年的蘭波,在非洲還寫下了「最後一首詩」。官方說法是否定的,調查於是展開。地圖在書頁上展開,座標按下:沙勒維爾、亞丁、哈勒爾。

這種書寫讓歷史變得可步行。讀者看到場所、光線、對照,再把碎片拼回一句話。作品不喧嘩,只把門推開,讓 Le voyage poétique d'Arthur Rimbaud en Belgique 回到公共對話裡。

沙勒羅瓦:詩與工業的碰撞

實地線索先落在比利時。十六歲的蘭波在1870年10月來到沙勒羅瓦,試圖進入《沙勒羅瓦日報》。一次家宴上的放言,讓機會關上門。事實留在口耳之間,少年只好繼續流動。

同一時期的詩作,寫下「Au Cabaret-Vert」。場景是「綠屋」,門口有風,屋內有啤酒與麵包。詩句提到一位健壯的女侍,語氣大膽,青春無遮。遺憾的是,這棟建築在2013年已被拆除,現場只留空白。

1872年夏天,蘭波與韋爾蘭再度踏上這片土地。關係緊張,城市成了證人。之後,布魯塞爾寫下更劇烈的一幕。

真的還需要路牌,才找得到詩嗎?

布魯塞爾與決裂

布魯塞爾記錄了一次槍響,也記錄了一段結束。韋爾蘭扣下扳機,司法留下筆錄,文學留下陰影。事件之外,兩人的作品繼續被朗讀,這正是歷史的弔詭。

追索與對照:歐洲到非洲的折返

Alessandra的手札,把歐洲的巷口與非洲的天空排成一列。沙勒維爾的窗、沙勒羅瓦的站牌,對照亞丁港的貨艙、哈勒爾的高原日光。水彩攤開時,時代彼此映照。

敘事策略很節制。作者入鏡,卻不搶戲;史料在旁,卻不壓人。讀者因此能把步伐放慢,讓 Le voyage poétique d'Arthur Rimbaud en Belgique 成為一次集體散步,而非封閉的朝聖。

給讀者的小地圖

比利時在這段故事裡,既是避風港,也是轉身處。若要快速梳理,可從地名入手:

- 沙勒維爾 (Charleville):家鄉與少年稿本,起點清楚。

- 沙勒羅瓦 (Charleroi):報社挫敗與「Cabaret-Vert」的詩,實景多已消失。

- 布魯塞爾 (Bruxelles):關係破裂的舞台,法庭與傳說並存。

- 亞丁 (Aden):貿易港口,遠離詩壇的現實生活。

- 哈勒爾 (Harar):最後歲月的座標,「最後一首詩」的傳聞所在。

記憶如何被喚醒?

翻開這本旅行手札,像是翻開一本遊記:首先我們被帶回到現場,再回到文本。沒有過度神化,也不急於下結論。讀者在步伐之間,能同時看見詩人在少年叛逆與成年務實之間,二種性格相互牽引。

對讀者而言,這也是一次文化傳譯的示範。當地標拆掉,故事未必會消失。只要有人把路再走一次,影子就會回來。Le voyage poétique d'Arthur Rimbaud en Belgique 走出懷舊式的悼念,跳脫出更新的可能性。

當場景消逝、文字猶存,哪一部分更能定義一座城市?也許下一次旅程,可以從一首詩、一位詩人的座標開始,讓記憶再被看見。

城市會拆,建築會改,但故事永遠會等著下一個人來讀。蘭波的足跡,也在這片土地上靜靜等待。

- 書名:《Je est un autre- un voyage avec Rimbaud》

- 作者:Joël Alessandra

- 出版社:Daniel Maghen éditions。