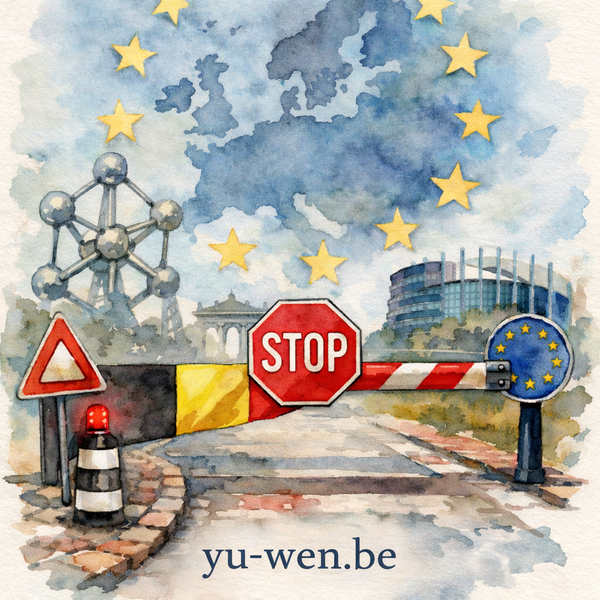

當音樂得先交出政治良民證--根特取消風波的歐洲寓言

法蘭德斯節取消慕尼黑愛樂,因指揮家拉哈夫·沙尼的國籍與立場被要求表態,歐洲選擇性道德如何壓垮藝術自由,根特取消指揮風波:藝術自由與政治審查,三分鐘看懂

一場取消,三層風暴

短短數日,從節目單到政壇,迴響跨越樂團與內閣。

點一杯咖啡只要硬幣,進一場音樂會卻得先遞上立場。

比利時根特藝術節取消以色列指揮家拉哈夫·沙尼(Lahav Shani)的演出,理由是「政治立場不夠清晰」。

這不是例行調度,而是歐洲舞台的一次壓力測試。觀眾買票期待聽馬勒與拉威爾,卻先被要求檢查政治貼紙。

事件快照

沙尼身兼鹿特丹愛樂首席與以色列愛樂音樂總監,國際聲量不小。主辦方以「立場未表明」為由取消,瞬間引爆藝術自由與政治審查的爭辯。

比利時政壇也敲響不同節拍,總理巴特·德韋弗親自出席另一場沙尼音樂會,像是沉默的抗議,也像臨時補位。文化部長赫內斯則點頭稱是,政壇意見分裂,鏡頭捕捉到的卻是文化的缺席,喬治·路易·布歇(MR)乾脆要她負責。這面風景像一面鏡子,映出取消文化與歐洲偽善的輪廓。

立場產生器上線

想像一下:上台之前,先經過一台「立場產生器」,印出最新的政治貼紙。今天版本過期,明天就換掉指揮。聽來荒謬,卻正是取消文化的現場操作。

藝術節應是舞台,不是道德驗證中心,觀眾買票聽馬勒與拉威爾,不是排隊看政治測謊。把理念當門票,遲早只剩同溫層的包廂。

誰來定義「清晰」?

立場清晰由誰評分?是策展委員會、贊助商,還是社群風向?標準不透明,結果就是自我審查。比利時的薯條有官方建議油溫,藝術家的思想難道也要建議口味?灰階一旦被抹掉,只剩黑與白,社會對話失去深度。

寧靜的暴政

主辦方說是為了「維持節慶的安寧」。聽起來體面,實則像把樂團塞進消音器。把可能的抗議當成先驗真理,等於把街頭的噪音搬進音樂廳。真正的寧靜,不靠清場,而靠聆聽。

選擇性道德的便利店

當檢視標準隨社群流行起伏,就不是原則,而是促銷。今天因國籍組合被退票,明日可能因政治潮流被封麥。這不只是取消藝術家,也是取消社會的討論深度。

取消的代價,誰在買單?

- 觀眾失去選擇權,只剩被篩過的聲音。

- 藝術家進入寒蟬期,作品被立場覆蓋。

- 機構形象受損,信任難以恢復。

- 公共討論貧瘠,社會對立更硬化。

把指揮棒還給音樂

歐洲戰後把音樂當作重建的黏著劑,從薩爾茲堡到根特,舞台承載著和解的任務。如今,「寧靜」卻變成了噤聲的理由。

政治與藝術不必離婚,也不必同戶籍。健康的舞台讓作品說話,讓辯論在演後發生。把清晰留給樂譜上的力度記號,把多義留給人心。當場館敢容納雜音,民主就不必靠取消來維繫表面的秩序。

讓我們多聽一秒的音樂,少搶一秒的立場。