🥬 比利時蔬菜名字的地圖學:一桌菜,一張語言地圖

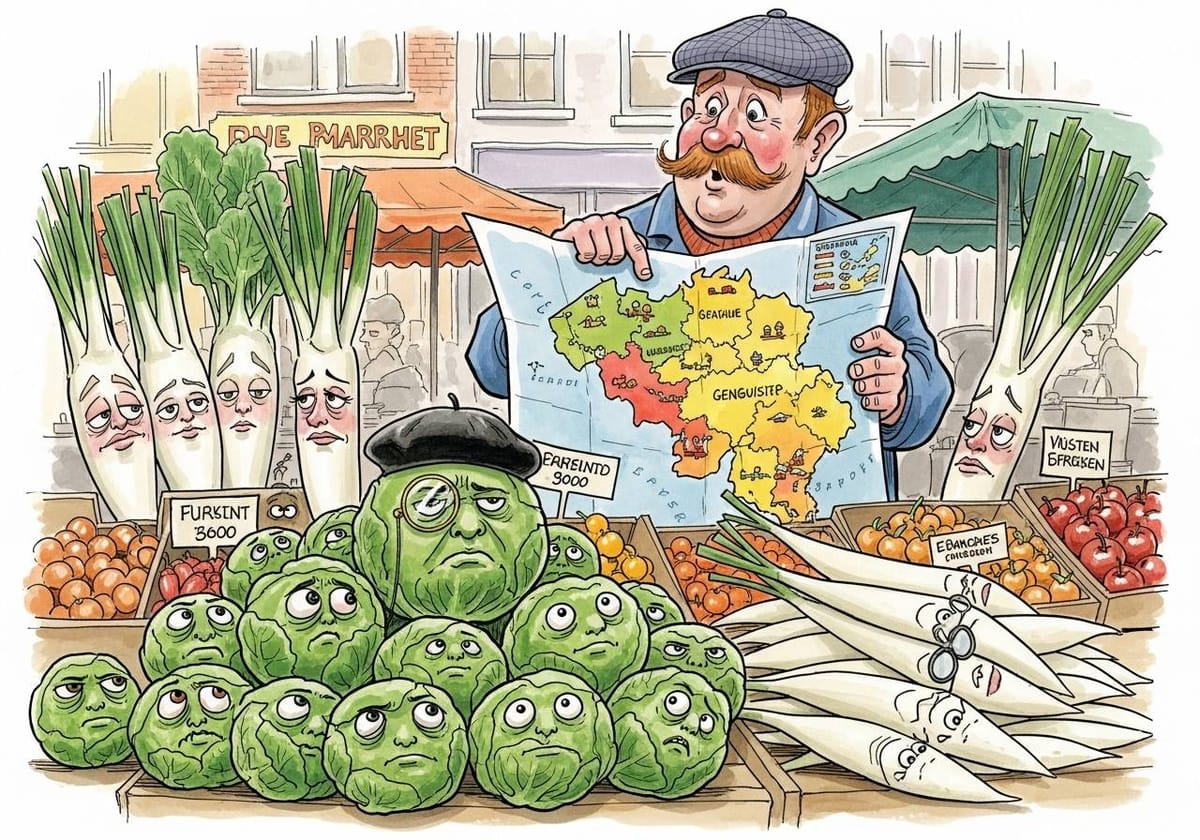

最日常的菜名,卻藏著最宏大的地圖;最短的發音,卻背負最長的歷史。從布魯塞爾甘藍、菊苣到列日蔥,比利時的蔬菜名字不只是標籤,而是城市擴張、戰爭陰影與農業創新的縮影。

最日常的菜名,卻藏著最宏大的地圖;最短的發音,卻背負最長的歷史。

約三萬平方公里、三種官方語言、一條語言邊界,讓比利時的餐桌成了一門語言學的實作課。當市場攤位上有人喊出一串蔬菜名,地名、族群與季節同步上桌。

在這裡,名字不是單純的標籤,而是地方記憶的縮影。從十三世紀的布魯塞爾甘藍,到十九世紀革命時期的菊苣傳說,比利時蔬菜的命名其實是座縮小版的城市年表——每個名字都指向某個坐標,也記錄著人與土地共生的方式。

🥦 布魯塞爾甘藍:名符其實的城市遺產

名字會說話,布魯塞爾甘藍(法語 Choux de Bruxelles、荷蘭語 Spruitjes)在十三世紀已見於布魯塞爾周邊。十七世紀人口上升擠壓城外農地時,聖吉爾(Saint-Gilles)的農人改以「垂直生長」的方式提升產量,於是一根莖軸結滿小芽,也讓蔬菜與城市緊緊綁定。

「Kuulkappers」(切高麗菜的人)也成了當時布魯塞爾人的綽號。如今攤位標著 Brussels sprouts,也同時寫著 Choux de Bruxelles——名字裡的雙語並不是翻譯,而是一種互相敬禮。

🌱 Chicon 與 Witloof:一道語言邊界上的美麗誤會

比利時菊苣在法語區叫 Chicon,在荷蘭語區叫 Witloof(白色的葉)。兩個名字,兩種文化。浪漫的起源版本說它誕生於 1830 年獨立革命:農民把菊苣根藏入地窖避亂,回家時驚見在黑暗中長出的緊實嫩芽。學院派版本則歸功於布魯塞爾植物園園丁 Frank Bresiers 的技術革新。

一個出於偶然,一個出於制度。這道白葉菜的誕生,就像比利時自己——浪漫與理性並存。

🧅 被遺忘的餐桌寶藏:名字背後的古老故事

比利時的蔬菜名字裡藏著半個歐洲的故事。

- 歐洲防風草(Panais):中世紀主食之一,拉丁語 pastinaca 曾同時指胡蘿蔔與防風草——一段混名史,解釋了兩者長期的身世混淆。

- 菊芋(Topinambour):名字來自十七世紀訪法的圖皮南巴族代表團,一場語言誤會成就了異域的浪漫。戰時短缺,它成為比利時人餐桌上的「救命塊莖」。

- 婆羅門參(Scorsonère):名字源自「黑色樹皮」或「毒蛇」的字根,人們一度相信它能解蛇毒——醫療傳說的餘燼,如今化成餐盤裡的冬季優雅。

相較之下,中文世界以形狀、顏色或烹法命名(青江菜、龍鬚菜、空心菜),而比利時則用地名與歷史註冊風味。命名系統的差異,正映出兩種文明對食物的情感取向:一邊講究形象,一邊講究根源。

🧄 地方名的消失與復興

有些菜名在市場上消失得比語言還早。它們的名字曾印在農會公報與節慶旗幟上,如今只剩老農口中的記憶。

- 祖特萊烏洋蔥(Oignon de Zoutleeuw):十九世紀末佛蘭德平原的主角,如今只在「洋蔥節」的攤位上重現氣味。

- 赫斯拜大蒜(Ail de Hesbaye):列日丘陵的黑土養出的味道,蒜頭成了當地人「誠實」的隱喻。

- 列日蔥(Poireau de Liège):法語裡「poireau」也意指「乾等的人」,這種耐寒的蔥因此成了耐心的象徵。

- 球莖甘藍(Chou-rave / Kohlrabi):法語取自德語的混血名,提醒我們語言邊界本身就是一道菜園。

名字有時比種子更長壽。當人們在市場喊出它們的名字,就是在為土地朗讀一段小小的回憶錄。

🍲 一張菜單,一份地圖

比利時的蔬菜命名,是文化地理學的日常版本。每一個名稱都是語言、土地與時間交會的結果。吃這些菜,就像閱讀一個地方的語音學。

所以,下次在市場看到 Choux de Bruxelles 或 Witloof,請別只是想著怎麼料理它——也想想,它是怎麼走進你手中的。那不只是蔬菜,更是一座城市的名字,一種氣候的口音。