🍳 一顆蛋的兩種焦慮

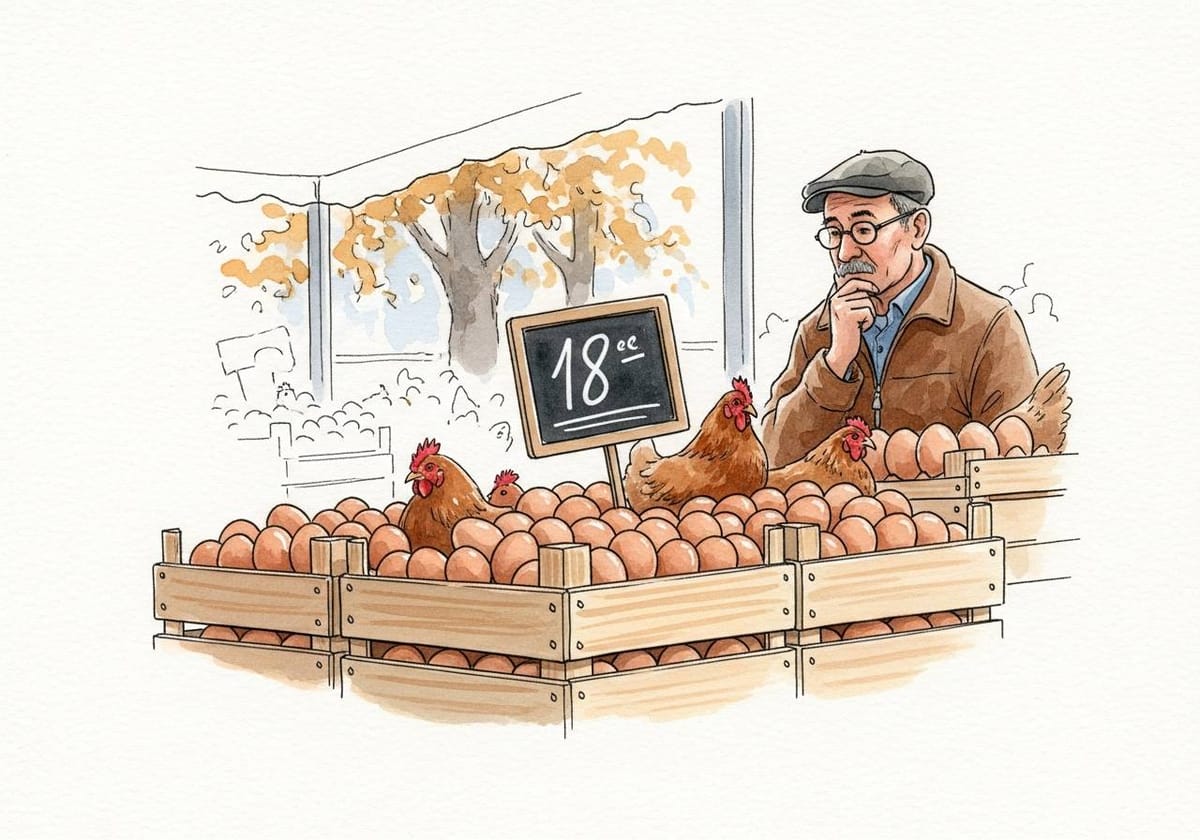

十一月的比利時雞蛋創下歷史新高,標準棕色散養蛋每顆達 18.46 歐分、工業蛋突破 2.87 歐元/公斤。 而同一時間,台灣第三度爆發「芬普尼污染雞蛋」事件。 一邊是價格過熱,一邊是信任失溫──這一顆蛋,成了兩地餐桌的鏡子。

--比利時漲價,台灣又爆污染

十一月的比利時雞蛋再創新高。標準棕色散養蛋批發價漲到 18.46 歐分/顆,工業用蛋更突破 2.87 歐元/公斤,短短兩個月漲幅近兩成。而在同一時間,地球另一端的台灣,第三度傳出「芬普尼污染雞蛋」事件。兩地新聞並列,像兩種現實:一邊是價格過熱,一邊是信任破裂。

蛋市場過熱

比利時的市場像被慢慢加熱的鍋,油紋未沸卻已冒泡。法規收緊、禽流感風險與節慶需求交錯,蛋雞數量自 2022 年的 940 萬隻降至不足 900 萬農民退出、市場收縮、疫苗未普及,整個供應鏈被擠得發燙。

價格漲,卻不代表誰真的受益。餐廳縮小份量,烘焙坊提前屯貨,消費者雖未停手,但荷包更緊。在法蘭德斯的集市上,一籃蛋 5 歐元多,不再只是早餐食材,而是一個社會溫度計。

另一場失溫的信任危機

而在台灣,雞蛋的問題不是價,而是「安不安全」。芬普尼污染再次出現在檢驗名單上——這是第三度事件。部分批次蛋檢出超標殘留,數十萬顆被回收銷毀。對仍記得 2017 年第一次事件的消費者而言,那不只是新聞,而是 deja vu。

這一回的問題不在「吃不吃得起」,而在「敢不敢再吃」。蛋價上升會讓人抱怨,但食品安全出問題,則讓人沉默。當信任裂開,價格再低也無法補回。

一顆蛋,兩種焦慮

比利時的焦慮是供應不穩、價格高企;台灣的焦慮是監管疲弱、信任下滑。兩者都在說明同一件事:食物從來不是便宜或貴的問題,而是系統是否可靠。

在歐洲,價格反映環保法規、動物福利與市場風險;在台灣,價格卻常被拿來掩蓋監管的漏洞。一顆蛋背後的問題,不是農場裡的雞,而是我們願不願意為乾淨與穩定付出成本。

餐桌的鏡子

比利時的蛋價還在高點,台灣的蛋又得重新檢驗。兩邊的早餐盤都在提醒我們:食物的真實成本從不只在超市標籤上,它包含法規、誠信、疫病、防線,以及我們願意多看一眼的耐心。

從價格到信任,一顆蛋能說的,比我們以為的世界還多。