酥脆裡的國民靈魂

比利時炸薯條的文化遺產之所以動人,在於可複製卻難替代。做法能學,場景難抄。攤台燈光、排隊玩笑、雨天的蒸汽與紙錐的鹽痕,構成了此地的日常人情。

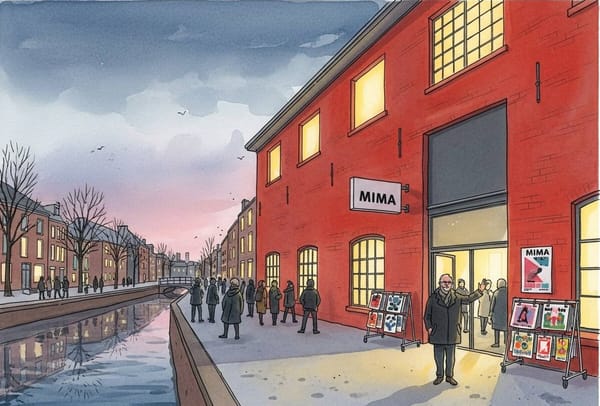

紙錐在掌心旋轉,金黃薯條冒著熱氣,醬料瓶排成一列彩虹色帶。街角的frietkot燈箱亮起,隊伍沿著雨濕綿綿的人行道蜿蜒,油鍋發出乾脆的嘩啦聲,像在宣布一場晚點高峰的微型慶典。

為何一包薯條,會成為一國日常的文化坐標?

答案從攤台外溢出:這不是單純的點心,而是公共生活的節點。比利時把frietkot文化提報UNESCO非物質文化遺產的候選名錄,意在守護的不僅是食物,更是攤位作為社交空間的角色,讓這種可觸摸的煙火氣,持續連接城市與村鎮的節奏。

從候選到守護:UNESCO的進度

比利時各區政府協力推動,弗拉芒、瓦隆與布魯塞爾共同參與提名。關鍵目標是保護frietkot作為社會文化的聚點,包括手藝傳承、日常實踐與群體記憶。非物質文化遺產的重點在於活著的傳統,因而強調場域與人,而非僅僅食譜。

比利時炸薯條的文化遺產:日常的公共客廳

街角frietkot是生活的緩衝區。下班的人群、球賽後的球迷、考完試的學生,都在同一窗檯前等待。全國約有五千家攤位,多為家族經營,世代交接的不只是油鍋火候,還有對鄰里的熟悉與問候。這份煙霧與等待,構成了比利時炸薯條的文化遺產的社交底色。

在這裡,儀式感具體可見:紙錐裝盛、醬料選擇、配角點心與排隊秩序。換句話說,一份薯條承載了做法、語彙與習慣,讓匿名的城市時間彼此相認。

- 紙錐或小盒上桌,指尖防燙紙貼心折起

- 醬料從番茄、安達盧西亞到sauce spéciale,饕客多愛雙拼

- 配角如frikandel、Bicky Burger、肉丸與酸黃瓜

- 點單節奏清楚,鹽量與加醬位置請先說明

酥脆的工藝學:兩段式油炸

所謂「真正的」比利時薯條,講究雙重油炸。第一段以較低溫讓馬鈴薯熟透,第二段高溫定型上色,外脆內綿。經典選用Bintje品種,澱粉含量與尺寸都適配此法。傳統鍋裡以牛油脂(blanc de bœuf)添香,如今多以植物油為主,但不少攤主仍然堅持傳統配方,微調還原那層肉香輪廓。

尺寸、時間與油溫微差,決定了表面裂紋與中心含水;好的薯條咬下有輕響,其後是綿密與蒸汽,最後由鹽與醬收尾。說到Bicky Burger,深夜總有人嘴角失守。

一週的集體記憶:Week van de Friet

每到深秋至初冬,「薯條週」登場。由如VLAM等機構推廣,攤位推出活動、媒體講故事,提醒人們支持在地frietkot。這段時節,城市冷風與熱油鍋相遇,讓比利時炸薯條的文化遺產被一次又一次地現場重溫。

歷史與名稱的岔路

關於起源,學界常指向默茲河谷一帶,南部城鎮自十七至十八世紀已有油炸傳統。至於英語世界稱之為French fries,常見解釋是第一次世界大戰裡,美軍在比利時法語區接觸到此食物而得名。所有歸屬討論之外,更重要的是長時段的在地實作,讓味道與場景互為彼此的證詞。

經濟背後的土豆帝國

比利時是全球冷凍馬鈴薯製品的重要出口國,產業鏈從田間到加工相當完整。若UNESCO認可,象徵意義之外,也能帶動地方觀光與形象經濟,並與已受肯定的比利時啤酒文化相互映照,說明高低飲食皆可形成國民文化的兩翼。

比利時炸薯條的文化遺產之所以動人,在於可複製卻難替代。做法能學,場景難抄。攤台燈光、排隊玩笑、雨天的蒸汽與紙錐的鹽痕,構成了此地的日常人情。當政策把焦點放在「攤位作為社群據點」而非單一菜式時,守護的其實是社會的節拍器。

如果要尋找一個理解比利時的入口,許多人會指向這份酥脆:它穿越語言分界與政治邊界,在相同的紙錐裡講述不同的日常故事。這就是非物質文化的要義——存在於人與人的互動裡,也在重複卻不厭煩的微小動作裡。

行動建議

這週起,挑一家附近的frietkot,點一包雙炸薯條,試兩款醬,和攤主聊兩句;或在薯條週支持在地攤位,讓比利時炸薯條的文化遺產繼續在巷口發光。

活動資訊:2025薯條週從07/11-14/11