比利時的品牌養成術

比利時人真的很執著,甚至固執到像頭牛,世界上啤酒品牌多到數不清,他們一定只認為比利時出產的最好;巧克力更不用說了,那是這個國家的魂魄,要他們一天不吃比利時巧克力,那簡直會失魂落魄

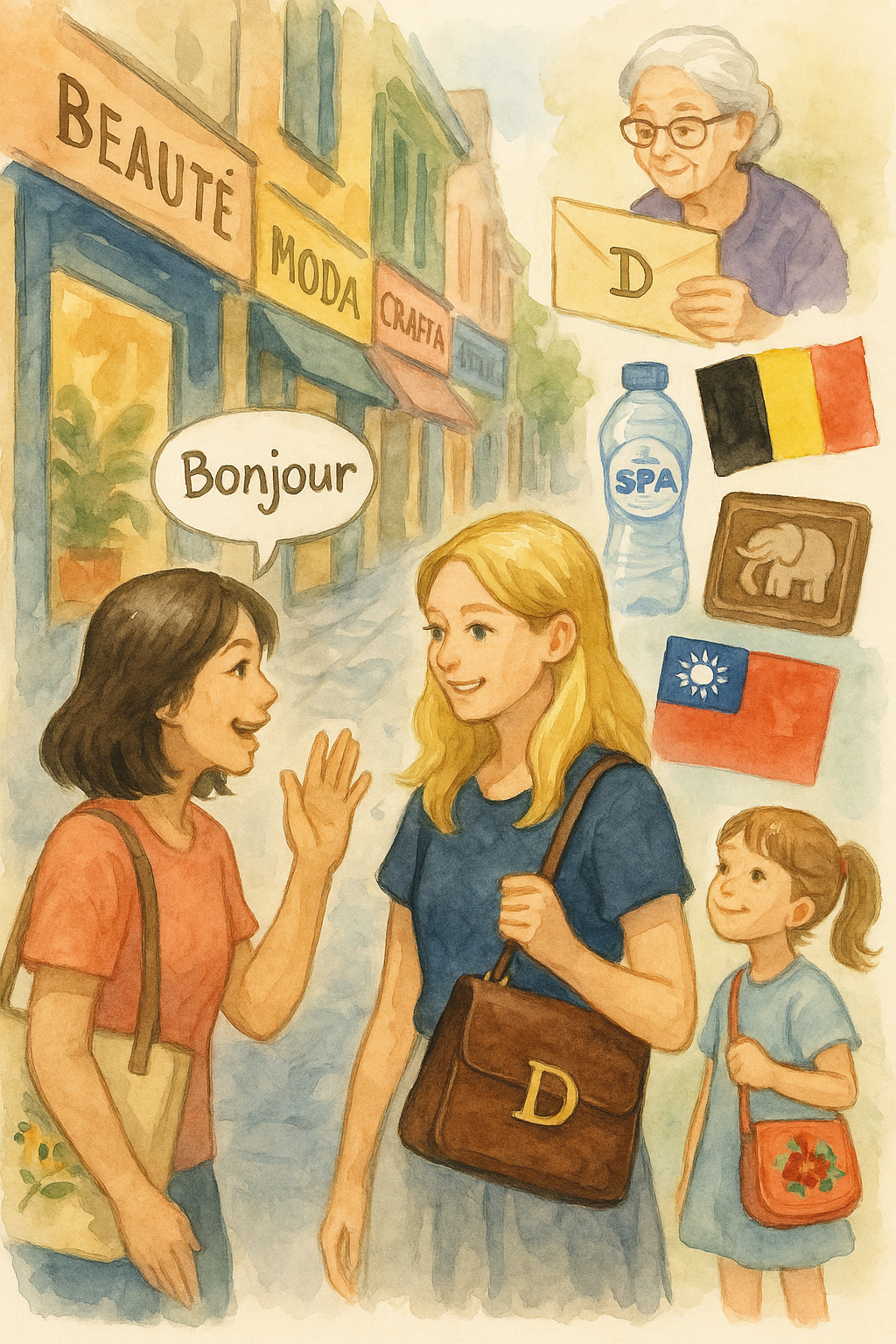

自創品牌在台灣的難處不是品質問題,而是意識形態上的距離。走在東區小巷街頭裡,不少精品小店的招牌名稱是法文、義文甚至是西班牙文,這些小店有些賣著設計師自己手工做的皮件、首飾、時裝甚至是陶瓷拉坏作品,有些是五分埔批來的韓國貨,但是他們大致上都有一個歐風味的店名以及東京表參道調調的裝飾,想在視覺上找出一個代表台灣質感的符碼,只會讓你更加神經錯亂。

印度哲學中有一派認為:「吃什麼就會變什麼」(We are what we eat),演變成當今生活觀念強盛的市場行銷學,就會告訴你,「花錢買了什麼,就會變成什麼樣的人」(We are what we buy),然而,行銷人員卻不會告訴你,花錢尋找身分認同時,散盡銀兩尋尋覓覓,那個「認同」卻在燈火闌珊處呢!反觀比利時,這可是代代相傳的課題,阿嬤的阿嬤總是教導下一代,支持自己國家品牌是最根本與美好的消費行為。

曾經我在台北搭捷運時,看到一位金髮女孩背著一只比利時Delvaux包包,二話不說,上前跟她用法語打招呼:「Bonjour! Vous etes belgique?」(妳好,比利時人嗎?),她好訝異也好興奮,因為她才從布魯塞爾調到北京工作,來台北出公差三天,正愁晚上無處可去時,竟然他鄉巧遇故人,而這樣一只Delvaux包包,姑且不論它的手工與品質,在種族大融合的全球化時代裡,竟無形成為比利時護照,讓彼此可以在異鄉相認,難怪在比利時人心目中,唯有國產的設計品牌才是世界無敵。

我認識的比利時人真的很執著,甚至固執到像頭牛,世界上啤酒品牌多到數不清,他們一定只認為比利時出產的最好;巧克力更不用說了,那是這個國家的魂魄,要他們一天不吃比利時巧克力,那簡直會失魂落魄;還有包裝水,許多家庭只喝SPA出產的氣泡水,鄰近國家法國、義大利、德國也有不少包裝水,無論口味如何對他們來說都無動於衷。

這種國家品牌意識的教養術,不是一天兩天所能形成,婆婆曾經告訴我,從她五歲開始上幼稚園的第一年,每年聖誕節都會收到一個來自媽媽的獎勵信封,這個信封封面鑲著Delvaux標誌,五歲小女孩此時開始上學了,也開始對自己的穿著與配件品頭論足,婆婆的媽媽是標準Delvaux迷,從眼鏡盒、零錢包、皮帶等等皆是,看在五歲的她眼底,這個D代表了優雅與時尚,於是,婆婆的媽媽要她把每年得到的信封袋存起來,直到十八歲那年才可以打開,進入Delvaux店裡挑一件自己最愛的包包。

小姑的品牌養成術路途稍為艱苦,曾經在美國比佛利大道旁邊上語言學校的她,雖然心儀著Delvaux,但是榮華世界的物質誘惑層出不窮,好萊塢女星的嗜好左右了她的判斷,回到歐洲又在美商公司工作,比利時品牌的信仰在她心裡搖搖欲墜,直到她生小孩後,竟然在尋找育嬰用品袋時,發現了阿嬤的一只舊Delvaux旅行包,除了牢固耐操更兼時尚,終於理解阿嬤費盡心思要她們使用比利時品牌的用意。

兩歲半的小姪女在聖誕節時,收到了我送給她的一個小斜肩繡花包,是台灣設計師的作品,我告訴她,這個包包是裝巧克力用的,她開心的每天背著繡花小包到托兒所秀給同學看,裡頭的巧克力,當然是比利時製造的,而且還要有大象標誌的圖案,台灣繡花包+比利時大象巧克力,她說:那樣才算是「酷」!