🚴♂️比利時的公路王者

在比利時,馬路上的真正王者不是汽車,也不是行人,而是腳踏車。 他們無照、無懼、無所不在,連名貴跑車都得讓路。 這篇文章用幽默筆調描寫比利時獨特的交通生態:從單車的霸氣,到滑板車的崛起,再到行人與汽車的「邊緣人生」,笑中帶真實,讓人一看就懂歐洲的路權文化。

不是汽車,也不是行人,而是自行車!

來比利時生活之前,我一直以為「行人最大、自行車自由、汽車萬能」,但來到這裡一段時間後,我才發現,在比利時,整條路上真正的王者,是騎腳踏車的人。

他們不需要駕照,沒有酒測,卻擁有宛如開坦克般的氣場。

🚗 汽車?請你讓開好嗎?

在台灣,汽車司機總要左閃右避,深怕撞到「老弱婦孺」。而在比利時,不管你開的是什麼名貴跑車,遇到一輛腳踏車從小巷衝出來,你還是得踩煞車、等他先過。

比利時的交通法明白規定:汽車必須禮讓自行車,不管你是誰。轉彎時要讓直行的自行車,進環形車道時要看右側有沒有腳踏車切入,進出住宅區、學區、甚至農村小路都要先掃視有沒有什麼「兩輪的小老大」正在慢悠悠地滑過來。

🚶♀️ 行人呢?只能靠邊站

最讓人錯愕的是:行人竟然不是最優先? 沒錯,行人雖然有斑馬線、紅綠燈,但一旦在人行道或行人專用路上遇到「通行中的自行車」,你還真的得讓一讓,因為許多自行車道是和人行道合併的,他們會在你身後「叮」一聲,提醒你閃邊一點。

偶爾走在城市裡的共享道路上,真的會有種錯覺: 我是不是走錯棚,闖進了「單車高速公路」?

🛑 沒有駕照,沒有酒測,但有無限自由

更神奇的是—— 在比利時,騎腳踏車根本不需要駕照,連年齡限制都沒有。 你可以十歲就上路,也可以八十歲還在市中心衝刺。 喝完酒去夜店,微醺之後騎回家?只要不太搖晃,也不會有酒測問題(除非你摔倒或肇事,才可能被懷疑)。

這種自由,有時讓人覺得是歐洲風情,有時又像是一種交通上的無政府狀態。特別是有些腳踏車騎士騎得像是在環法比賽,騎在市區還穿著貼身車衣、低頭猛踩,行人被「呼嘯而過」時真的會心頭一震。

那怎麼辦?我們也要變身「機伶路人」

習慣比利時交通文化之後你會發現,比利時的交通雖然自由奔放,卻也建立在一種互相理解的「默契」上:

- 汽車懂得慢下來,不爭一時

- 自行車勇猛但不亂闖紅燈(大多數時候)

- 行人學會看四面八方,走得慢比走路快的人更靈活。

所以我現在過馬路的方式是:先看自行車,再看汽車,最後才邁出步伐。在比利時,這樣比較不會死。

✨ 每個人都在「彼此閃避」

比利時不是全然的腳踏車天堂,也不是汽車王國,更不是行人至上——它是一個誰都要彼此讓一點、閃一點、看一點的交通生態圈。這裡的路,就像比利時人處世的方式:

不衝突、不搶快、不硬碰硬—— 用眼神交會、手勢試探、輕聲叮鈴解決一切誤會。學會與腳踏車共舞,與汽車共生,與行人共退, 你就能在這片彎彎繞繞的石板路上,走得穩穩當當、活得有驚無險。

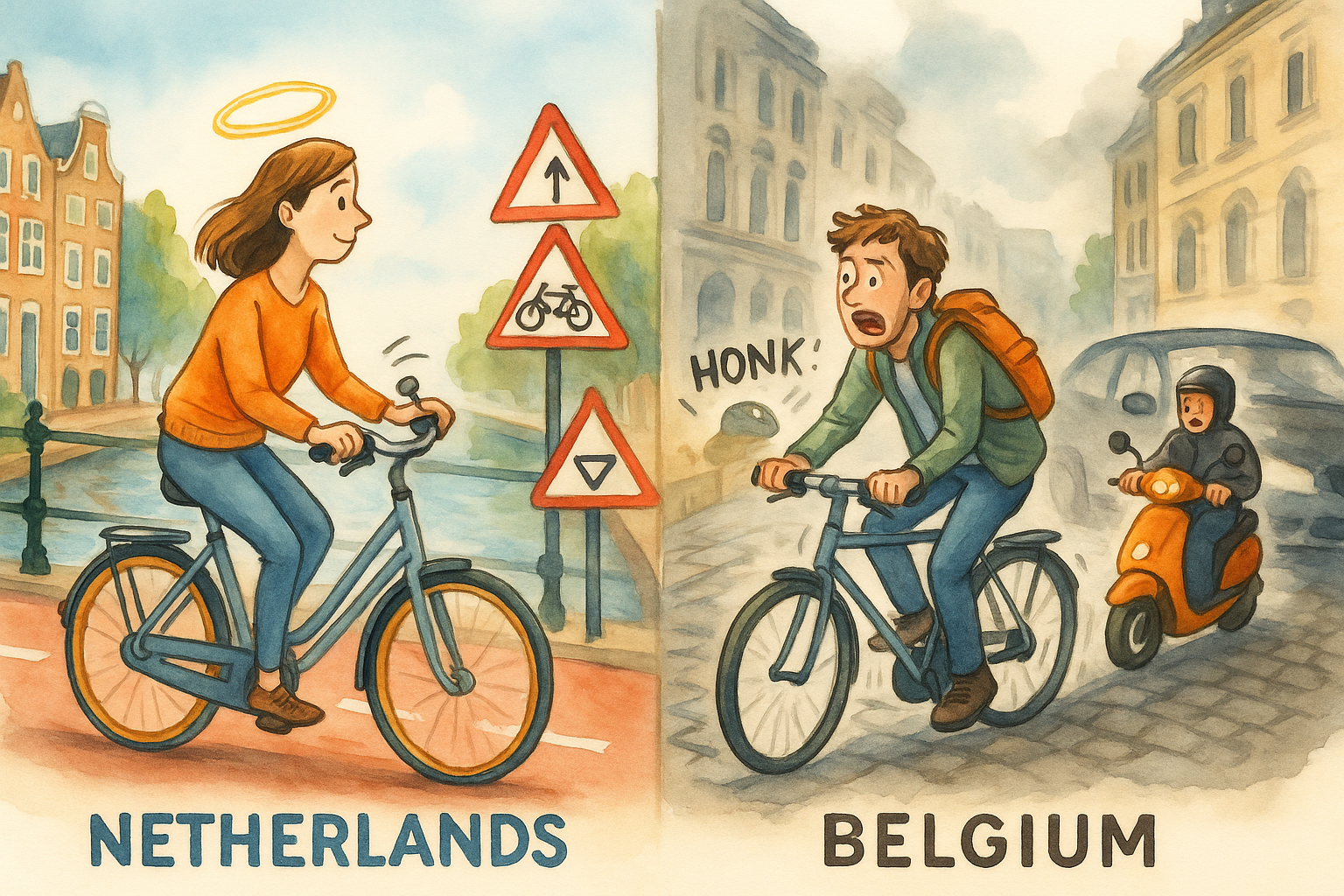

🚲 荷蘭與比利時:為什麼騎車的人一邊是天使,一邊像恐怖份子?

🚦同樣是自行車大國,怎麼走出兩條路?荷蘭與比利時,地理上比鄰,語言、文化、氣候相似,騎腳踏車的人密度也差不多高。 但如果你在荷蘭街上走一圈,你會覺得:「自行車好有秩序,好像在跳交通芭蕾。」

而在比利時城市中走一圈,你會感覺:「怎麼每一台車都像下一秒要撞上來?!」

🇳🇱 荷蘭:從骨子裡就是「自行車先行」的國度

荷蘭的自行車系統不是交通附屬品,而是從城市規劃一開始就放進去的主角。 以下是幾個特點:

🟢 分得清清楚楚的路:

- 自行車道是獨立鋪設的,紅色柏油,寬敞,路線清晰,行人、車輛幾乎不會誤入。

- 行人有行人道,腳踏車有腳踏車道,汽車走自己的,不會你來我往地「搶灰地帶」。

🟢 規則大家都懂,也都守:

- 小學生就開始上交通課,從小學會怎麼當一個有禮的腳踏車使用者。

- 大人騎車也守交通號誌,不會亂鑽、亂叮。

🟢 法規設計有邏輯:

- 騎士雖優先,但不是絕對無敵,也會對行人禮讓。

- 有些地方會設定「腳踏車要讓行人」,該停的就停,該等的會等。

結果就是:一個很「流暢但不暴力」的交通生態。

🇧🇪 比利時:腳踏車政策像補丁,補到大家都心驚驚

相較之下,比利時的腳踏車政策像是後來硬塞進去的角色,明明不是主角,卻想搶戲。結果呢?

🔴 路權設計模糊:

- 「共用道路」太多,自行車常常與行人同一條路,也和汽車共享車道。

- 沒有明顯分隔,只靠「小小標誌或地上畫線」,結果造成三方都混亂。

🔴 騎士無照、無訓練、但有無限路權:

- 不需要駕照,不需要受訓,不需要考交通規則。

- 但在法律上,汽車一律要讓腳踏車,即使對方闖紅燈、逆向、飛速過彎,汽車還是有罪。

🔴 行人最弱勢:

- 法律保護有限,馬路上不論是腳踏車叮你、或是你閃避跌倒,誰都不一定要負責。

- 很多長者與小孩在城市中行走感到不安,特別是共享空間中。

不是腳踏車的錯,而是系統的責任

我們當然要鼓勵永續交通、騎乘文化,但不是「放任式自由」。 荷蘭給出一個溫和而可敬的例子:尊重路權,也教育使用者、設計合理制度。

比利時目前的狀況,不是誰故意搗亂,而是系統規劃不足、法規不對稱、教育缺位的結果。

如果再不處理,可能有一天,開車的會先發瘋,行人的頸椎會先壞,而騎車的會以為自己是超人。

——在比利時的路上,誰都不想變成受害者。 也誰都該有被好好保護、好好教導、好好共存的機會。

一個以腳踏車為尊的國度

比利時可能不是最有秩序的地方,但它確實給了腳踏車一個自由、安全、可愛又可怕的地位。它既讓人敬佩,也讓人抓頭。

也許有一天,當我們都能在下班後踩著自行車,在城市與田野之間自由切換,才會真正明白這個國家的浪漫,不是什麼巧克力或啤酒,而是——一條讓你無照無牌也能安心前行的腳踏車道。

🛴 比利時的新路霸:滑板車的悄悄崛起

🚲 在比利時,自行車是公路王者; 🚗 汽車是忍氣吞聲的僕人; 🚶 行人是永遠弱勢的邊角料。

而現在,有一個新角色殺入戰場: 🛴 電動滑板車(trottinette électrique)。

他們來得快,停得亂,跑得比風還自由,卻也帶來了新的交通隱患。

📈 事故率上升:數字說明一切

近幾年,比利時警方和醫院數據顯示:

- 電動滑板車事故率逐年上升,特別集中在 布魯塞爾、安特衛普、根特 等城市。

- 最常見的傷害:頭部外傷、手腕骨折、膝蓋擦傷。

- 事故類型:

- 自撞路緣 → 翻車

- 被汽車開門「開門殺」

- 行人閃避不及 → 人車雙雙倒地

- 跟有軌電車比速後被撞

簡單來說,滑板車比自行車更「不穩定」,一旦速度起來,摔下去就像被地板請客喝伏特加。

😅 為什麼這麼危險?

- 低門檻:不用駕照,不用訓練,只要手機一掃,人人都能上路。

- 設計侷限:輪子小、避震差,一顆石頭就能讓你翻滾。

- 亂停亂放:隨手一丟,行人道、馬路口、甚至斑馬線中央,都是「滑板車墳場」。

- 酒後代步神器:很多年輕人夜店喝完酒,不敢開車,但敢滑回家。結果?凌晨街頭多了一堆「左右搖擺的移動炸彈」。

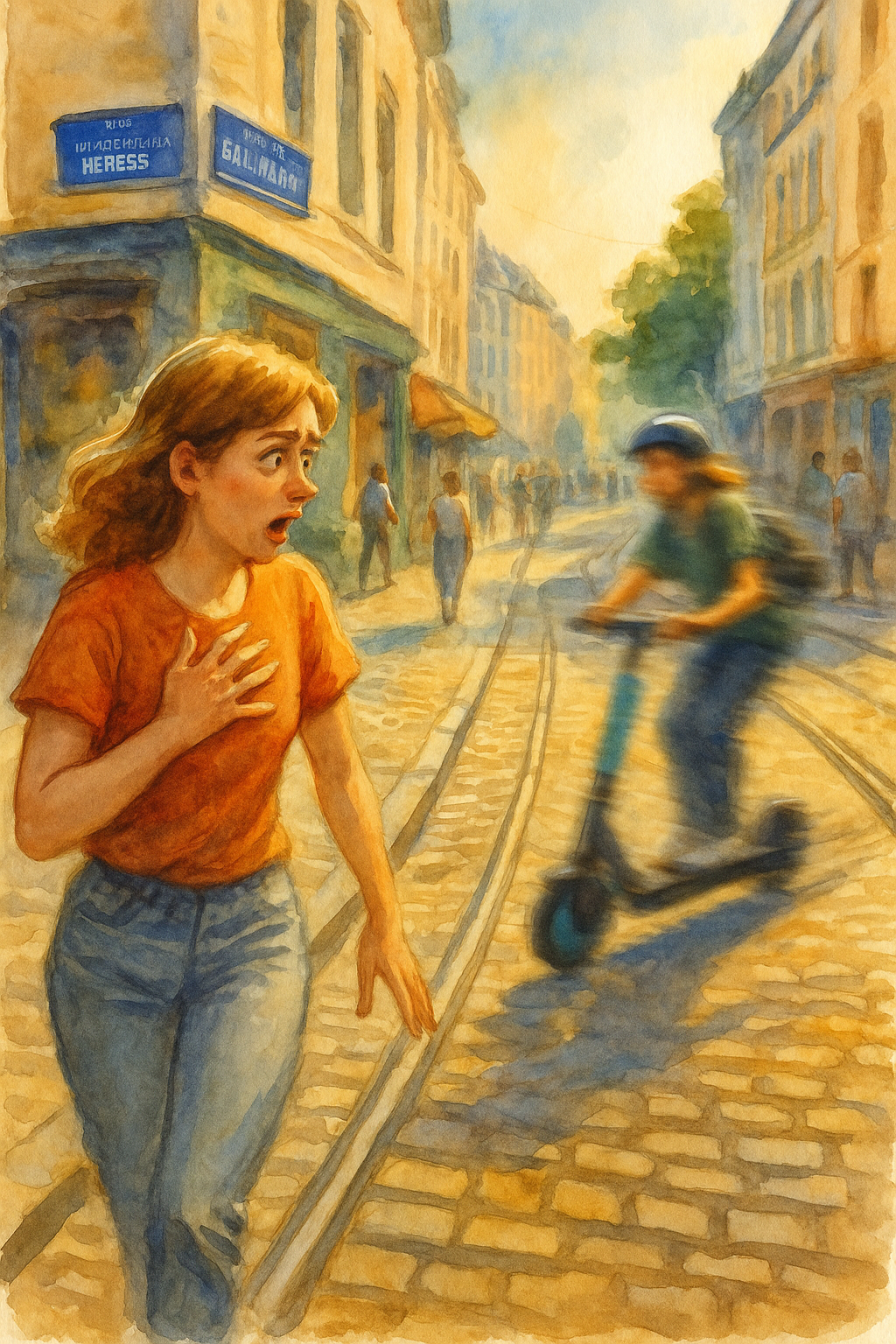

🚶 行人的新夢魘

以前行人怕的是腳踏車「叮」一聲; 現在怕的是滑板車「嗖」一聲。

行人道上,本該是安全空間,如今卻多了高速滑行的小車。 你低頭看手機三秒,再抬頭,可能就有一台滑板車擦肩而過,帶走你半顆心臟。

🚦 法規還在追趕

比利時政府近年才開始嚴管:

- 禁止雙載

- 限制時速 25 公里

- 禁止在人行道騎(但執法鬆散)

- 夜間建議戴反光衣,但沒人真戴

問題是: 執法有限,習慣難改。很多人依舊把滑板車當「玩具」,卻忘了它是能致傷的交通工具。

✨ 一場新的交通實驗

滑板車在比利時,是「自由交通的極致版本」:

- 來去無蹤

- 上路無照

- 停車無序

比利時滑板車現象它的存在,讓本就混亂的比利時交通更添一筆荒謬。

如果不加以管制,滑板車可能會從「便利的新玩具」變成「城市的新威脅」。 畢竟在這裡,上路不用考照,卻可能直接考驗你的命運。

或許有一天,我們會發現: 比利時的交通生態圖譜是這樣的—— 👑 王:自行車 🕺 小丑:滑板車 🛑 犧牲者:行人 😤 苦命人:汽車司機。

下次走在比利時街頭,別只看紅綠燈——

聽見那聲「叮」,記得讓開,因為王者正在經過。